Жизнь Чайковского. Часть IV (1866 — 1877)

Нравилась она также и Петру Ильичу. Он не только считал само драматическое произведение перлом творений Островского, но и откровенно сознавался, что любил и музыку свою в этой вещи. Написать оперу на этот сюжет было его мечтой и когда Римский-Корсаков предупредил его, он очень был огорчен (По поводу постановки оперы Н. А. Римского-Корсакова он писал П. И. Юргенсону: «Неприятно, что наш сюжет от нас отняли, что Лель запоет другую музыку на те же слова, что как бы силой отняли от меня что-то мое, близкое, родное мне и преподносят в новом, разукрашенном и блестящем убранстве публике. Мне это до слез обидно».), как-то дулся на это произведение и долго не хотел с ним познакомиться. Только значительно позже, в конце восьмидесятых годов, он узнал партитуру оперы и тут разом, увидав ее красоты, примирился с совершившимся фактом и ужасно полюбил ее.

На деньги, полученные за музыку к «Снегурочке», Петр Ильич решил сделать путешествие за границу, предварительно посетив Каменку; по дороге он заехал также в Низы, к Кондратьеву.

Я уже неоднократно говорил, что Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь, и ни в чем это не сказывалось так ярко, как в его страсти к дневникам. Каждый день имел для него значительность, и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа. Удержать хоть что-нибудь, вырвать из пучины забвения пустяк, по которому он в своей памяти мог бы восстановить то, что так сильно чувствовал, — было для него утешением в его постоянной скорби о «превратности» и «тленности» всего, что ему было так дорого и мило. Он мечтал всегда, что под старость ничего не будет приятнее, как по непонятным никому другому наброскам переживать чудное былое. Остановился он на системе набросков, т. е. записывания самых незначительных обстоятельств, долженствовавших восстановлять в памяти все значительное, потому что испытал большое разочарование, перечитывая дневник своей молодости, куда вносил душевные излияния и мысли, казавшиеся ему тоща новыми и интересными. Излияния показались теперь ему искусственными и надутыми, мысли ничтожными, стало стыдно и немного противно перечитывать, и вот он решил никогда уже более не вверять их бумаге, сжег что было и остановился на идее писать только о фактах, притом таких, которые одному ему говорили нечто, для других непонятное. Начиная с конца семидесятых годов, он в течение десяти с лишком лет вел такой дневник постоянно. Не показывал он его никому и взял с меня слово, чтобы после его смерти я сжег его. Не знаю почему, но сделал это он сам, оставив только то, что считал возможным показать другим.

Первая попытка такого дневника была им сделана в 1873 г. Начал он его в виду ожидаемых впечатлений от заграничной поездки со дня выезда из Низов.

Дневник лета 1873 год.

11-го июня, 1873 г. Киев.

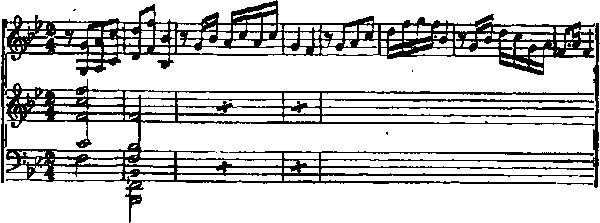

Вчера по пути от Ворожбы в Киев, после долгого охлаждения к музыке, во мне вдруг ни с того, ни с сего все заиграло и запело. Один эмбрион в В-дур воцарился в голове и внезапно увлек меня до целого покушения на симфонию. Вдруг было решено бросить неклеющуюся стасовскую «Бурю» и посвятить лето симфонии, долженствующей затмить все до сих пор написанное. Вот этот эмбрион: (Впоследствии эта тема послужила для ор. 19. № 6. Capriccioso (6 фортепианных пьес).)

Как я думал наслаждаться этим летом и как... (оторвано).